炎上危機管理の専門家が指摘するフジテレビの一連の対応

- 公開日:2025.03.07 最終更新日:2025.03.28

※2025年1月10日時点

フジテレビと中居正広氏に関する一連の流れ

前薗:2024年12月19日、女性セブンが中居正広氏の女性トラブルを報道しました。その約1週間後、週刊文春が中居氏から「意に沿わない性的行為をされた」という女性の話を報じました。

一連の報道において、フジテレビは女性トラブルが発生した食事会の設定に社員がかかわったと指摘され、同社と中居氏は12月27日、それぞれコメントを発表しました。フジテレビは公式サイトで、「一部週刊誌等における弊社社員に関する報道について」と題したコメントを発表し、「当該社員は会の設定を含め一切関与しておりません」と報道内容を完全否定しています。

また、中居氏は自身のファン向けの有料会員サイトで、「このたびは、大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません」「今向き合わなければならないことに真摯に、懸命に取り組んでおります」などとメッセージを発信しました。

事態が大きく動いたのは年明けです。1月7日放送の日本テレビの番組では中居氏の出演シーンが完全にカットされ、フジテレビも中居氏が司会を務めていた番組などの放送を休止しました。中居氏は女性トラブルの事実関係について改めて言及した上で、「今後の芸能活動についても支障なく続けられることになりました」という内容をリリースしました。

しかし、一連の顛末を受け、フジテレビの株主である米ファンド・ダルトンは1月14日に非難の声明を発表し、取締役会に対して第三者委員会の設置を強く要求しています。翌15日には、中居氏の出演シーンがカットされた番組で本人の降板が発表され、中居氏のラジオ番組も当面の放送を休止することとなりました。

そして1月17日、フジテレビはWebメディアや週刊誌の記者の入場と、中継・動画撮影を禁止した上で定例記者会見を実施しました。フジテレビの湊浩一社長(当時)は、女性トラブルが発生した直後の2023年6月初旬に事態を把握していたことや、弁護士を中心とする第三者の調査委員会を立ち上げることを明らかにしました。

ところが、記者からの質問に対しては「回答を控えさせていただく」という曖昧な発言を繰り返し、ネット上では港社長の対応が非難を浴びました。

1月18日には、複数の大手企業がフジテレビへのCM出稿を差し止め、20日から22日にかけてCM出稿から撤退した企業は50社を超えました。

1月23日、レギュラー番組がゼロとなった中居氏は、芸能活動の引退を発表。27日、フジテレビは二度目の仕切り直し会見を開き、10時間を超えた異例の会見の冒頭では港社長と嘉納修治会長が辞任を発表しました。その後、遠藤龍之介副会長も第三者委員会の報告書が提出される3月末をめどに辞任する意向を表明しています。

一方、このタイミングでは、週刊文春が12月に報じた記事の一部を修正していたことが指摘されました。女性トラブルが起きた当日の会食について、当初は「女性はフジテレビの幹部社員に誘われた」などと報じたのですが、「その後の取材で、女性は中居氏に誘われたことがわかった」としています。

一連の騒動でポイントとなった3つの出来事

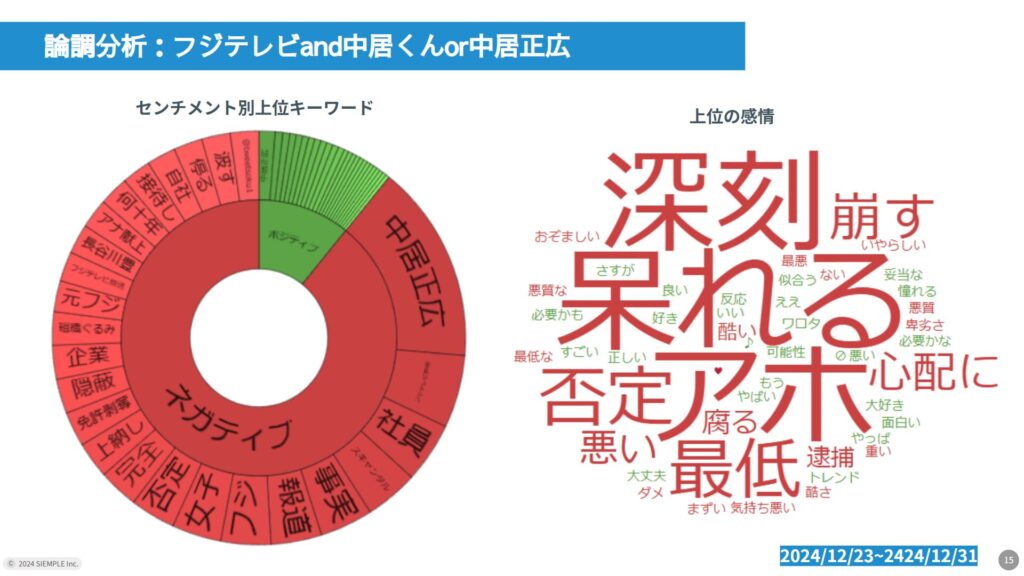

桑江:本件をめぐるネット上の論調が動いたタイミングは、大きく分けて3つあったと思います。フジテレビと中居氏がコメントを発表した12月27日と、1月17日の1回目の記者会見、そしてフルオープンで開かれた27日の2回目の記者会見です。それぞれのタイミングで論調がどう変化したのかという点は、一般の企業にとっても参考になるかと思います。

前薗:私も、12月27日が最初の分岐点だったと考えています。フジテレビは女性トラブルに対する社員の関与について、「一切ない」と完全否定しました。しかし、週刊文春ではそれを否定する続報が相次ぎ、1月17日の会見で港社長は「調査委員会に委ねたい」とトーンダウンしています。

シエンプレが運営するデジタル・クライシス総合研究所の分析によると、フジテレビが完全否定した直後、ネット上には「呆れる」「深刻」「最低」といった言葉があふれ、完全否定したこと自体がネガティブに捉えられていたことがわかります。

フジテレビと中居正広氏に関する一連の流れ

桑江:本件に限らず、しっかりとした調査が終わっていないタイミングで完全否定してしまうことは、非常にリスクがあります。否定したことが調査結果や週刊誌の続報、あるいは内部リークなどで覆されて後手に回ってしまうのは、他の企業のケースでも多く見られます。

フジテレビ社内では、12月27日の段階で調査チームを立ち上げていました。そうであれば、「調査を行っています」ということも印象付けておく方が良かったのではないかと思います。

前薗:例えば、「こういうプロセスで、これくらいの範囲の調査をした結果、報道されたような事実は認められませんでした」と言えば、調査の範囲外で新たな事実が判明した場合は調査不足を謝罪できます。しかし、完全否定すると、調査不足について謝罪する逃げ道を自ら断ってしまうことになるので、慎重に判断すべきだったのではないかと感じます。

2つ目の分岐点となったのは、1月17日の定例会見です。Webや週刊誌をシャットアウトし、テレビカメラなどの中継・動画配信を禁止した会見は、事態の収束にはつながりませんでした。

桑江:一連の流れで最も強いインパクトがあったのは、やはり1回目の記者会見だったと思います。事実、この会見を機に、フジテレビのスポンサー離れが広がりました。

そもそもこの会見は、フジテレビが女性トラブルに対して真摯に向き合っているのかが問われたのですが、「普段の定例会見の延長線上の対応で十分」と考えていた節があります。しかし、「重大なコンプライアンス問題」と見ていたスポンサー企業は、フジテレビが女性トラブルに真剣に向き合おうとしていないと判断し、大きく動いたということです。

1回目の会見では、当事者であるフジテレビが自社の認識と世間の気持ちがずれていることに気付かないまま対応したことで、反響が大きくなってしまいました。女性トラブルは中居氏だけの問題ではなく、フジテレビの問題であると捉え、「きちんと会見をしなければならない」と考えて対応していれば、スポンサー離れは起きなかったと思います。

前薗:最後の分岐点は、2回目の記者会見です。1回目の会見はフジテレビ側の思惑と大きく乖離し、火に油を注いでしまう結果に終わりましたが、2回目の会見でも社内体制の脆弱さが目立ちました。会見の内容も1回目の会見と同じような話を繰り返しただけで、会見の目的すら不明確だったという印象です。

フジテレビにとっての問題解決のゴールも設定できておらず、社内のガバナンスが効いていないという問題も浮き彫りになりました。会見は、核心的な事実関係がほとんど明かされず、本質的な疑問が残ったまま終了しましたが、出席した5名の経営陣は長丁場の会見を最後まで淡々と乗り切り、「さすがフジテレビ」という声も聞かれました。

終わりが見えないスポンサー離れ

桑江:経営陣が出席し、長時間の会見に対応したことについては、ネット上でも同情や評価の声が上がりました。調査委員会が立ち上がり、新たな事実について話すことはできない中では、最大限の対応をした会見だったと思います。

一方、1年半も前から会社として女性トラブルを把握していたにもかかわらず、何も動けなかったという問題は依然として残ったままです。スポンサー企業が戻っていない理由は、そこにある気がします。

前薗:現時点で、フジテレビへのCM出稿を継続すべき理由は見当たりません。継続している企業は、提供番組に強い思い入れのあるケースがほとんどかと思います。

一方、一部の企業からは「フジテレビにはCMを出稿しないとしても、ローカルの系列局に出稿するのは構わないのだろうか?」という声が聞かれます。また、フジテレビの番組に自社を取り上げてもらえることになった場合の判断を迫られる企業が出てくることも考えられます。

もちろん、判断についての正解はありません。世間の論調や同業他社の動きを随時把握しながら判断するべきでしょう。

桑江:CM出稿を継続する場合は、「なぜ続けるのか」という理由を明確に説明できるかどうかがポイントになります。ただ、X上では、出稿を続けている企業に対する疑問の声が非常に多いのが実情です。このような流れの中で継続するのは、かなり難しいかと思います。

自社で行う対策とは

前薗:フジテレビは「社員の関与はない」と完全否定したにもかかわらず、調査委員会を立ち上げました。また、調査委員会については「日弁連のガイドラインに基づく第三者委員会ではない」との指摘が出ています。過去の炎上事案に学び、自社の対策に活かすことができていなかったと思わざるを得ません。

十分な調査を行わないまま物事を否定した場合、「私も同じ被害に遭った」というエビデンスのある情報がSNSなどに書き込まれると、せっかく開いた記者会見の信用性が失墜してしまう可能性があります。トップが出てくる会見は切り札なので、その信用性が失われると企業として打つ手がなくなってしまいます。

また、社内で起こった事実と社内に開示した情報にギャップがあれば、その矛盾を埋めようと社内からのリークが加速する可能性もあります。

こうしたことを防ぐためには、自社で発生する可能性がある問題を洗い出した上で、対応方法・手順を継続的に総点検しなければなりません。メディアトレーニングなどを行い、自社でどのようなリスクが考えられるのか、どうなったら記者会見を開くのか、想定問答の内容に問題はないか、スムーズに答えられるかといった点を突き詰めていくことが重要です。

炎上時に適切な対応を取れるようにするためには、過去の炎上事案がどのような顛末をたどったかというデータを集積する必要があります。それらを参考にし、万一の場合に世間とどのようなコミュニケーションを取っていくかを事前に決めておかなければなりません。

桑江:インシデントの記者会見は、通常の会見とは全く違います。質問者に攻撃される、非難される形の取材を受けたことがなければ、しどろもどろになって全く話せなくなることもあります。社長だけでなく、炎上時の対応に携わる広報や危機管理チームも、定期的にトレーニングを行うことが欠かせないと思います。

芸能・メディアを巡る騒動から学ぶトラブル対応の「正解」とは(デジタル・クライシス白書ー2025年1月度ー)

中居正広氏と女性のトラブルがフジテレビを巻き込んだ騒動に 桑江

https://www.siemple.co.jp/isiten/